Tout simplement, le titre de la biographie de Patrice Gueniffey publiée en 2015 par Gallimard à Paris est „

Bonaparte„. Le sous-titre

(1769-1802) indique la période traitée par ce livre : elle va de la naissance de l’empereur jusqu’à l’année 1802 avec la proclamation du consulat à vie et Gueniffey ajoute que cette année „a scellé …. en même temps le mariage du jeune Bonaparte avec la Révolution française“. (p. 1019) Cette remarque place le futur empereur dans une position historique.

> Entretien: Patrice Gueniffey, Bonaparte

Il s’efforce de mettre fin au chaos et à l’agitation des années après 1789, de réparer les dégâts, il se réconcilie avec l’héritage de la Révolution, ce qui se manifeste dans ses réformes de tous ordres, avec lesquelles il ne se contente pas de réorganiser l’administration. Il porte en Europe leur volonté de se libérer des prétentions despotiques, bien qu’il ait établi dans son propre pays la dictature d’un autocrate sans retenue. Déjà, cela invoque l’historiographie comme juge, de quelle manière sa balance penche-t-elle, l’exploitation jusqu’à l’abus de pouvoir, ou le génie dirigeant conduisant la France vers une nouvelle grandeur ? Après la lecture de ce livre, on peut mieux tenter de donner une réponse à cette question, au moins pour mieux apprécier les raisons de l’un ou l’autre jugement de sa personne.

En six parties, la jeunesse en Corse, son apparition à Toulon, la campagne d’Italie, l’expédition égyptienne, la traversée du Rubicon avec le 18ème Brumaire et comme „Roi de la Révolution – 1799-1802“ est présenté sa carrière triomphal qui le conduit au seuil d’une nouvelle dynastie héréditaire. Chaque début de ces étapes a prouvé son ses dons politiques pour saisir les bonnes actions au bon moment, bien que Gueniffey ne tombe nullement dans l’hagiographie, mais rapporte sobrement les faits par lesquels la montée de Bonaparte peut être racontées et interprétées.

En 1816, l’empereur aurait dit à Las Cases: „Quel roman est ma vie „, donnant ainsi sous la forme la plus brève possible sa connaissance de l’effet que sa personne avait produit. Même de son vivant, tout était prêt pour mélanger la légende et l’histoire, le mythe et le fait, à l’évocation du nom de Napoléon. Pourquoi tant de personnes l’ont-elles suivi, comme par exemple en Russie ? La confiance en leur empereur était sans limite. Et c’est toujours une question intéressante qui se que pose à l’historien : Quelle est l’influence de l’individu pour faire tourner la roue de l’histoire ? Il avait des admirateurs et des adversaires implacables comme Chateaubriand, qui a dédié au grand homme un petit pamphlet De Buonaparte ett des Bourbons, 1814 : „Buonaparte est un faux grand homme : la magnanimité qui fait les héros et les véritables rois, lui manque“. (1804, S. 48)

Gueniffey a raison de se consacrer à la personnalité de Bonaparte, de chercher ce qui lui a permis de faire cette carrière extraordinaire. Le réseau qui deviendra plus tard si important pour s’annonce déjà avec les onze frères et sœurs du foyer parental. (cf. p. 55). Il était encore un petit enfant lorsque la réorganisation de l’île selon des principes physiocratiques a commencé : cf. p. 56 et suivantes. Qu’est-ce qui l’a déterminé à atteindre cette grandeur ? L’auteur ne peut pas vraiment le déterminer ; car Bonaparte qui a mené la vie normale d’un adolescent. En 1778, il est venu sur le continent. À Autun, il apprend le français en quatre mois. En mai 1779, il est à l’école militaire de Brienne. En 1784, il est à Paris et y entre à l’école militaire. En septembre 1785, après avoir passé l’examen final, il est sous-lieutenant. Un régiment d’artillerie à Valence est sa prochaine station avant qu’il ne retourne en Corse en août 1786.

Après son intermède comme insurgé à Ajaccio, il repart pour la France. La Révolution française et Bonaparte, rapporte Gueniffey, met les historiens dans l’embarras, ne sachant pas vraiment quand Bonaparte décide de rejoindre la France. Changeant de camp à Valence, où il soutient Brissot, il devient maintenant, rapporte Gueniffey, un partisan de La Fayette. Il devient un vagabond entre les mondes, retournant à Ajaccio. En septembre 1793, il réussit à prendre Toulon. Il est nommé général de brigade. Les problèmes avec le gouvernement à Paris sont aggravés par la chute de Robespierre le 5 août 1794, mais Napoléon l’emporte et reçoit le commandement de l’artillerie de l’armée de l’Ouest en mars 1795. Peu de temps après, il prend le commandement de l’armée de l’intérieur en France, puis il épouse Joséphine de Beauharnais le 9 mars 1796.

L’aventure en Italie commence en 1797, qui le mènera après de nombreux succès à Arcole jusqu’aux murs de Vienne. La première victoire sur les Autrichiens à Montenotte, le 9 avril, est la première d’une série de succès : Lodi et Milan, entre autres. A peine Bonaparte s’est-il cru au sommet de sa gloire que cela a continué. Ces succès ont établi sa légendaire réputation de général.

Le chapitre 12 contient une section remarquable, „Un nouveau héros pour le nouveau siècle“. Avec un sens aigu des personnes et des caractères, Gueniffey explique comment Napoléon a comblé le vide en liant la Révolution aux valeurs de la société aristocratique, ce qui a été refusé aux révolutionnaires (cf. pp. 276 s.) ; cela est également évident dans la façon dont Napoléon a réussi à faire aboutir le Directoire avec le traité de Campo-Formio.

En novembre 1797, la situation s’aggrave. Bonaparte vient à Paris et Patrice Gueniffey reprend LA question, avait-il déjà des intentions de renversement ou voulait-il seulement appartenir au gouvernement ? Gueniffey laisse d’abord parler les faits, mais on sent l’impatience du futur consul, qui inspecte la situation, mais décide ensuite de se retirer pour le moment : Suit l’expédition Égypte, à laquelle est également liée une politique méditerranéenne. Après de nombreux succès initiaux, la bataille dans la baie d’Abukir se transforme en un horrible désastre – ici, Gueniffey montre comment Napoléon a pu s’en sortir – Des fausses nouvelles (faked news) étaient déjà d’usage – entre-temps, les recherches historiques ont attribué au moins une partie de la responsabilité de la perte de la flotte à Napoléon.En mars, Le massacre de Jaffa avec les atrocités commises en son nom a confirmé les critiques de ses opposants : curieux qu’il puisse arriver à une réinterprétation des événements dans ces circonstances : „Le général miraculeux“, p. 621-627. On sait, quand les dictateurs ont dépassé un certain point, leurs partisans ne (se) permettent plus de critiquer leur idole, aussi pour ne pas avoir à reconnaître leurs propres erreurs.

Il justifie son retour d’Égypte („pile ou face“ ?) par la situation en France et Gueniffey appelle la partie V. de sa biographie „La traversée du Rubicon 1799“. Un gouvernement faible est toujours en danger, dès qu’apparaît un homme fort auquel la sympathie du peuple s’envole. Un coup d’État se produit, dont Gueniffey examine les circonstances en détail. Il y a une évaluation de la situation, une estimation des chances de succès, un plan et l’exécution le 18 Brumaire. Le Directoire est à sa fin, le Premier Consul est sûr de son pouvoir. Il n’a pas beaucoup d’adversaires à convaincre. De nouveau, l’abbé Sieyès assume un rôle et rédige la constitution de l’an VIII du 15 décembre pour concilier „démocratie, aristocratie et monarchie“ (p. 757). Cambarcérès et Lebrun étaient les deux autres consuls.

De profondes réformes ont suivi, une nouvelle structure judiciaire, des préfets ont été nommés, les finances de l’État ont été mises en ordre. Puis la guerre a continué, y compris la traversée du Grand Saint-Bernard. Marengo a failli lui infliger une défaite, et il devient clair que la fortune et la ruine de la guerre se côtoient. Chez lui, des intrigues l’attendent, dont la solution exige également de lui une grande habileté tactique.

La question „Un despote éclairé ? (pp. 864-877) comme titre de chapitre montre comment l’auteur de cette biographie aborde adroitement une évaluation de Napoléon. L’abolition de la représentation populaire, comme le reconnaît Tocqueville, était une erreur. Gueniffey explique comment Napoléon, cette fois-ci d’en haut, continue à réformer la société. (vg. p. 877)

Son entrée aux Tuileries est aussi une déclaration d’intention pour les choses à venir : p: 897. Gueniffey discute longuement le contenu d’un pamphlet Parallèle entre César, Comwell, Monck et Bonaparte (cf. 908-120), circulant dans la capitale à partir du 1er novembre 1800, qui devait démontrer la supériorité de Bonaparte.

„Monarque sans titre“ est le titre de la dernière section. Bonaparte avait 32 ans et avait d’abord résisté à la discussion sur le statut héréditaire de son poste. Le référendum de l’été 1802 et la demande qu’il puisse nommer son successeur ont introduit le statut héréditaire. Était-ce, à ses yeux, un acte visant à mettre fin à la révolution ?

La balance de l’histoire, même à la fin de ce livre, ne se penche pas vers un jugement. Peut-être ne le peut-il pas, car son inclinaison dépend du point de vue à partir duquel l’observateur observe et évalue l’ascension de Napoléon. En tant qu’homme d’État, il avait sans aucun doute des réalisations impressionnantes à son actif. En tant que général, il avait acheté ses victoires d’un grand prix. Et en consolidant son règne sur le plan institutionnel, il avait balayé l’acquis de la Révolution. Seul au sommet de l’État, tout autre progrès ne pouvait être suivi que d’un renversement. Et pourtant, le jugement de la génération suivante a continué à vaciller entre la condamnation et l’admiration.

Il manque un résumé, comme si le deuxième volume était préparation qui permettra d’évaluer l’empereur et son héritage.

Ganz schlicht lautet der Titel des 2015 bei Gallimard in Paris erschienen Biographie von Patrice Gueniffey „Bonaparte“. Der Untertitel (1769-1802) gibt den behandelten Zeitraum dieses Buches an: es reicht von der Geburt des Kaisers bis zum Jahr 1802 mit der Proklamation des Konsulats auf Lebenszeit und Gueniffey fügt hinzu, dieses Jahr „besiegelte …. zugleich die Heirat des jungen Bonaparte mit der Französischen Revolution.“ (S. 1019) Mit dieser Bemerkung wird der künftige Kaiser historisch positioniert.

> Nachgefragt: Patrice Gueniffey, Bonaparte

Angetreten mit dem Anspruch das Chaos und die Wirren der Jahre nach 1789 zu beenden, die Wogen zu glätten, versöhnt er sich mit dem Erbe der Revolution, dies zeigt sich in seinen Reformen jeder Art, mit denen er nicht nur die Verwaltung neu ordnet. Er trägt ihren Willen zur Freiheit von despotischen Ansprüchen nach Europa, obwohl er im eigenen Land die Diktatur eines unbeschränkten Alleinherrschers eingerichtet hat. Schon wird damit die Historiographie als Richter angerufen, wohin neigt sich ihre Waage, Ausnutzung bis zum Missbrauch der eigenen Macht oder genialer Herrscher, der Frankreich zu neuer Größe führt? Nach der Lektüre dieses Buches kann man diese Frage besser versuchen zu beantworten, zumindest die Gründe für die ein oder andere Beurteilung der Person des besser einschätzen.

In sechs Teilen, die Jugend auf Korsika, sein Auftritt in Toulon, der Italienfeldzug, die Ägypten-Expedition, das Überschreiten des Rubikon mit dem 18. Brumaire und als „König für die Revolution – 1799-1802 wird sein Siegeszug dargestellt, der ihn an die Schwelle einer neuen erblichen Dynastie führt. Jeder Beginn dieser Etappen bewies sein politische Gespür für die richtigen Handlungen zum passenden Zeitpunkt, wobei Gueniffey keinesfalls in eine Hagiographie verfällt, sondern nüchtern die Fakten berichtet, mit denen der Aufstieg des Bonaparte erzählt und dessen Umstände interpretiert werden könne.

1816 soll der Kaiser Las Cases gesagt haben: „Was für ein Roman mein Leben doch ist“ und gab so in der kürzest möglichen Form sein Wissen um die Wirkung seiner Person zu verstehen, die von ihm ausging. Schon zu seinen Lebzeiten war alles dazu bereitet, bei der Nennung des Namens Napoleon Legende und Geschichte, Mythos und Fakten zu mischen. Warum folgten ihm so viele wie z. B. nach Russland? Das Vertrauen in ihren Kaiser war grenzenlos. Und immer wieder die Frage, die der Historiker stellt: Welcher Einfluss kommt dem Individuum zu, am Rad der Geschichte zu drehen? Er hatte Bewunderer und unerbittliche Gegner wie Chateaubriand, der dem großen Mann eine kleine Broschüre De Buonaparte et des Bourbons, 1814, widmete: „Buonaparte est un faux grand homme : la magnanimité qui fait les héros et les véritables rois, lui manque.“ (1804, S. 48)

Gueniffey hat Recht, sich der Persönlichkeit Bonapartes zu widmen, zu suchen, was ihn zu dieser außergewöhnlichen Karriere befähigte. Das Netzwerk, das ihm später so wichtig werden sollte, entstand schon mit den 11 Geschwistern im Elternhaus. (vgl. S. 55). Er war noch ein kleines Kind, als die Neuordnung der Insel nach physiokratischen Grundsätzen begann: vgl. S. 56 ff. Was bestimmte ihn dazu, diese Größe zu erreichen? Richtig festlegen kann der Autor sich nicht, eher führte Bonaparte das normale Leben eines Heranwachsenden. 1778 komm er aufs Festland. In Autun lernt er in vier Monaten Französisch. Im Mai 1779 ist er in der Militärschule von Brienne. 1784 ist er in Paris und kommt dort an die Militärschule. Im September 1785 ist er nach bestandener Abschussprüfung Unterleutnant. Eine Artillerieregiment in Valence ist die nächste Station bevor er in August 1786 wieder auf Korsika ist.

Nach seinem Intermezzo als Aufständischer in Ajaccio, bricht er wieder nach Frankreich auf. Die Französische Revolution und Bonaparte, berichtet Gueniffey bringe immer noch die Historiker in Verlegenheit, weil sie nicht so recht wissen, wann Bonaparte sich für Frankreich entscheidet. Wechselt er die Seite in Valence, wo er Brissot unterstützt, nun wird er, so Gueniffey, ein Anhänger von La Fayette. Er wird ein Wanderer zwischen den Welten, kehrt zwischendurch nach Ajaccio zurück. Im September 1793 gelingt ihm die Einnahme von Toulon. Er wird zum Brigadegeneral ernannt. Probleme mit der Regierung in Paris verschärfen sich durch den Sturz Robespierres am 5. August 1794. Aber Napoleon setzt sich durch und erhält im März 1795 den Oberbefehl über die Artillerie der Westarmee. Kurz darauf übernimmt er das Kommando über die Inlandsarmee in Frankreich.Es folgt die Hochzeit mit Joséphine de Beauharnais am 9. März 1796.

Das Abenteuer in Italien beginnt 1797, das ihn nach vielen Erfolgen über Arcole bis vor die Mauern von Wien führen wird. Der erste Sieg über die Österreicher bei Montenotte am 9. April war der erste einer ganzen Erfolgsserie: u.a. Lodi und Mailand. Kaum wähnte sich Bonaparte an der spitze seines Ruhms, ging es immer gleich weiter. Diese Erfolge begründeten seinen sagenhaften Ruf als Feldherr.

Kapitel 12 enthält einen bemerkenswerten Abschnitt: „Ein neuer Held für das neue Jahrhundert.“ Mit feinem Gespür für die Personen und Charaktere erklärt Gueniffey, wie Napoleon die Lücke beim Anknüpfen der Revolution an Werte der aristokratischen Gesellschaft füllte, was den Revolutionären versagt blieb (vgl. S. 276 f.), das zeigte sich auch in der Art und Weise, wie Napoleon sich mit dem Vertrag von Campo-Formio im Direktorium durchzusetzen wusste.

Im November 1797 spitzt sich die Lage zu. Bonaparte kommt nach Paris und Patrice Gueniffey greift DIE Frage auf, hatte er schon Umsturzabsichten oder wollte er nur der Regierung angehören? Gueniffey lässt erst mal die Fakten sprechen, man spürt aber die Ungeduld des künftigen Konsuls, der die Lage inspiziert, sich aber dann doch dafür entscheidet, sich erst nochmal zurückzuziehen: Es folgt die Ägyten-Expedition, mit der auch eine Mittelmeer-Politik verbunden war. Nach vielen anfänglichen Erfolgen wird die Schlacht in der Bucht von Abukir zu einem entsetzlichen Desaster – hier zeigt Gueniffey, wie Napoleon sich rausreden konnte – Faked news gab es auch schon -, mittlerweile hat die historische Forschung Napoleon zumindest eine Mitschuld für den Verlust der Flotte zugeschrieben. Das Massaker von Jaffa mit den in seinem Namen verübten Grausamkeiten im März bestätigte die Kritik seiner Gegner: Seltsam wie es unter diesen Umständen zu einer Umdeutung der Ereignisse kommen konnte: „Der wundertätige General“, S. 621-627. man kennt das bei Diktatoren, haben sie einen bestimmten Punkt überschritten, lassen ihre Anhänger Kritik an ihrem Idol nicht mehr gelten, auch um eigene Fehler nicht anerkennen zu müsse.

Seine Rückkehr aus Ägypten („Kopf oder Zahl“?) rechtfertigte er mit der Lage in Frankreich und Gueniffey nennt den V. Teil seiner Biographie „Das Überschreiten des Rubikon 1799“. Eine Regierung, die schwach ist, kommt immer in Gefahr, sowie ein starker Mann auftaucht, dem die Sympathien der Menschen zufliegen. Es kommt zum Staatsstreich, dessen Umstände Gueniffey ausführlich untersucht. Es gibt eine Lagebeurteilung, eine Einschätzung der Erfolgsaussichten, einen Plan und die Ausführung am 18. Brumaire. Das Directoire ist am Ende, der Erste Konsul ist sich seiner Macht sicher. Nicht hat er viele Gegner, die er überzeugen muss. Wieder übernimmt Abbé Sieyès eine Rolle und entwirft die Verfassung des Jahres VIII vom 15. Dezember, um „Demokratie, Aristokratie und Monarchie“ (S. 757) miteinander zu vereinbaren. Cambarcérès und Lebrun sind die beiden anderen Konsuln.

Es folgten tiefgreifende Reformen, eine neue Justizstrukur, Präfekte werden ernannt, die Staatsfinanzen wurden geordnet. Dann wird der Krieg weitergeführt.Es folgt u.a. der Übergang über den Großen Sankt Bernhard. Marengo hätte ihm um ein Haar eine Niederlage beschert und es wird deutlich, wie nahe Kriegsglück und Untergang nebeneinanderliegen. Zu Hause warten Intrigen auf ihn, deren Lösung ebenfalls von ihm großes taktisches Geschick verlangt.

Die Frage „Ein aufgeklärter Despot?“ (S. 864-877) als Kapitelüberschrift zeigt, wie sich der Autor dieser Biographie geschickt an eine Beurteilung Napoleons heranarbeitet. Die Abschaffung von Volksvertretungen, wie Tocqueville bestätigt, war ein Fehler. Gueniffey erklärt, wie Napoleon, diesmal von oben aus, die Reform der Gesellschaft fortführt. (vg. S. 877)

Sein Einzug in die Tuilerien war zugleich eine Absichtserklärung für Künftiges: S. 897. Gueniffey diskutiert ausführlich den Inhalt einer Broschüre Parallèle entre César, Comwell, Monck et Bonaparte (vgl. 908-120), die ab 1. November 1800 in der Hauptstadt zirkuliert und in der die Überlegenheit Bonapartes nachgewiesen werden sollte.

„Monarch ohne Titel“ lautet die Überschrift über dem letzten Abschnitt. Bonaparte ist 32 Jahre alt und hatte sich zunächst noch gegen die Diskussion um eine Erblichkeit seiner Position verwahrt. Das Referendum im Sommer 1802 und die Forderung, er solle seinen Nachfolger benennen könne, führte die Erblichkeit ein. War dies in seinen Augen ein Akt zur Beendigung der Revolution?

Die Waagschale der Geschichte hat sich auch am Ende dieses Buches nicht für eine bestimmte Neigung entschieden. Vielleicht geht das auch gar nicht, weil ihre Neigung von dem Standpunkt des Betrachters abhängt, von dem aus dieser den Aufstieg Napoleons beobachtet und bewertet. Als Staatsmann hatte unzweifelhaft beeindruckende Erfolge vorzuweisen. Als Feldherr hatte er seine Siege teuer erkauft. Und bei der Festigung seiner Herrschaft in institutioneller Hinsicht hatte er die Errungenschaft der Revolution beiseitegefegt. Auf sich gestellt konnte nach weiterem Aufstieg nur der Sturz folgen. Und dennoch das Urteil der folgenden Generation schwankte weiterhin zwischen Verdammung und Bewunderung.

Es fehlt eine Zusammenfassung, ganz so, als ob der zweite Band i. Vb. sei, der dann erst eine Beurteilung des Kaisers und seines Vermächtnisses erlauben würde.

Patrice Gueniffey

> Bonaparte – 1769-1802

Aus dem Französischen von Barbara Heber-Schärer, Tobias Scheffel und Claudia Steinitz

Berlin, Suhrkamp 2017

Gebunden, 1296 Seiten

ISBN: 978-3-518-42597-8

Die ganze Sendung:

> Le Point des idées du vendredi 8 janvier 2021 – LCI

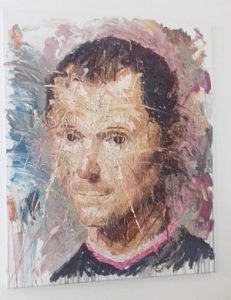

In diesem Band zeigt er sein Porträt des Florentiners Niccolò Machiavelli: >>>>>

In diesem Band zeigt er sein Porträt des Florentiners Niccolò Machiavelli: >>>>> Am 15. Januar wird im Verlag >

Am 15. Januar wird im Verlag >

Professor Dr. Dirk Hoeges ist am 30. Januar 2020 in Köln verstorben.

Professor Dr. Dirk Hoeges ist am 30. Januar 2020 in Köln verstorben.

Di

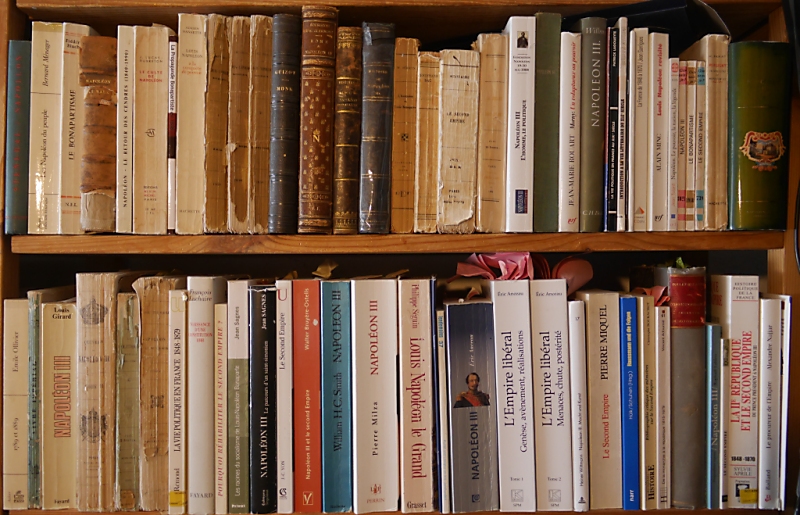

Di e beiden Bänden von Éric Anceau über

e beiden Bänden von Éric Anceau über