Rezension: Karin Westerwelle, Baudelaire und Paris. Flüchtige Gegenwart und Phantasmagorie

In einigen Tagen jährt sich zum zweihundertsten Mal der Geburtstag von Charles Baudelaire (9. April 1821 – 31. August 1867). Eine gute Gelegenheit, mit der Rezension des Bandes von Karin Westerwelle, > Baudelaire und Paris. Flüchtige Gegenwart und Phantasmagorie an das Werk des Dichters der Fleurs du mal (1857) zu erinnern.

In einigen Tagen jährt sich zum zweihundertsten Mal der Geburtstag von Charles Baudelaire (9. April 1821 – 31. August 1867). Eine gute Gelegenheit, mit der Rezension des Bandes von Karin Westerwelle, > Baudelaire und Paris. Flüchtige Gegenwart und Phantasmagorie an das Werk des Dichters der Fleurs du mal (1857) zu erinnern.

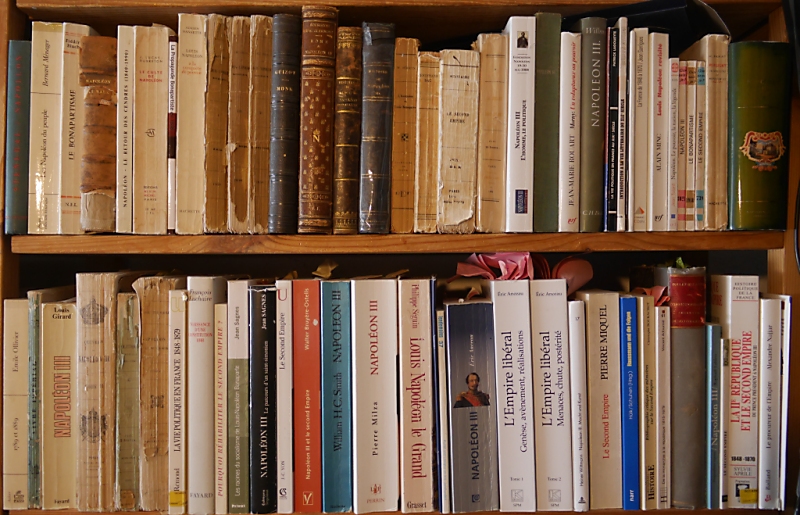

Die Darstellung von Karin Westerwelle ist mit 567 Seiten wirklich sehr umfangreich, in diesem Fall gibt es allerdings einige Gründe dafür. Vielleicht hätte das Buch auch einen anderen Titel verdient, denn es enthält eine Kultur-, Wirtschafts- und Soziologiegeschichte der Zeit Baudelaires, von der Restauration über die Julimonarchie bis zum Zweiten Kaiserreich und nicht nur nebenbei werden die Werke Baudelaires ausführlich analysiert.

Die Kapitel Stadt als soziologisches Gefüge, die Hauptstadt Paris, das Geld, die Moderne, die Malerei (Kapitel über Baudelaire und Manet), die Tableaux parisiens, Rêve parisien, machen aus diesem Buch einen schwergewichtigen Beitrag zur Kulturwissenschaft. Wenn auch die Analysen der Werke Baudelaires gerade auch im Zusammenhang mit den hier bereits genannten Kapitelüberschriften überzeugen, so wird es im Vorfeld der Publikation sicher auch die Überlegung gegeben haben, zwei Bände aus diesem Manuskript zu machen: Die Stadt der Moderne im 19. Jahrhundert. Kunst, Soziologie und Wirtschaft (AT) und Charles Baudelaire mit dem aktuellen Untertitel. Die Autorin legt das Manuskript in einem Band vor und die Lektüre dieses Bandes erläutert alle Argumente, die dafür sprechen.

Charles Baudelaire ist der Dichter der Moderne, die ästhetische Konzeption seiner Dichtung ensteht in Paris und in der steten Auseinandersetzung mit allen Aspekten der Großstadt, die sich gerade zur Zeit Baudelaires in einem so immensen Umfang gewandelt hat. Baudelaire war Zeitzeuge, als die Moderne in die Stadt einzieht, sie prägt, aber auch wie die Möglichkeiten der Hauptstadt Paris, der Begriff der Moderne in jeder seiner Facetten so reichhaltig geprägt hat. Baudelaires Werke gehen weit über eine dichterische Empfindsamkeit hinaus, er protokolliert diesen Einzug der Modern in die Stadt in seinen Gedichten, in seinen Prosawerken und in seinen Rezensionen über Kunstwerke wie in seinen anderen Untersuchungen zur Kunst. Diese enge Verbindung zu seiner Stadt rechtfertigt die nur augenscheinlich parallele Analyse der Stadt und Baudelaires Werk, beide verweisen untrennbar aufeinander: „Mit Hilfe der Phantasmagorie entwirft Baudelaire in seiner Dichtung eine neue Deutung des städtischen Raums und begründet ein neues Verhältnis des Menschen zum Unsichtbaren.“ (S. 19)

Die Stadt als Erfahrungswelt hat sich Baudelaire wie kaum ein anderer Dichter seiner Zeit als Dandy und Flaneur ohne festen Wohnsitz (vgl. S. 56 ff.) angeeignet. Seine Kritiken zu allen Äußerungen der Pariser Kunstszene waren nicht nur Berichte, sondern drücken auch seine ganze Leidenschaft aus, die Kunst von offizieller Beeinflussung zu lösen: vgl. S. 60 f. Seine eigene Verteidigung der Fleurs du mal gegenüber der Justiz, dass nur die Einheit aller Gedichte der ganzen Sammlung den ihr zugeschriebenen Sinn, nämlich der Warnung vor Morallosigkeit, bewahren kann, war ein Ansinnen, dass die Justiz nicht verstehen konnte und wollte. Seine Ausführungen im Salon 1859 über die Fotografie sind ebenfalls keine bloßen Kritiken, sondern sie sind stilprägend, wie seine Bemerkungen zu seinem Porträtphoto aus der Linse Etienne Carjats 1863: S. 62 f. und vgl dazu: S. 71 ff.

Paris prägt seine Bewohner und sie prägen die Stadt: aus diesem Wechselverhältnis entstehen Monde und demi-monde mit allen ihren Bewegungsformen jeder Art. Als Beispiel sei hier genannt, wie Karin Westerwelle Baudelaires Gedicht Confession auf die Darstellung der Pariser Nachtlandschaft hin untersucht: S. 96-98 und dabei zeigt, wie beeindruckend es Baudelaire mit wenigen Worten gelingt, das nächtliche Paris vorzuführen. Ebenso gehört das Paris der Geschwindigkeit zu der neuen Moderne, die Baudelaire in Le Peintre de la vie moderne festgehalten hat. Mit Feingefühl untersucht Westerwelle alle Aspekte der Moderne bei Baudelaire und arbeitet ebenfalls heraus, dass dieser kein Vertreter des Fortschrittsgedankens war; für Baudelaire galt nur, was dem Individuum hinsichtlich seiner Entwicklung zugute kam: vgl. S. 113. Daraus folgen Überlegungen zum Dichter und seinem Publikum, vgl. S. 146 ff, mit einer Interpretation des ersten Gedichts der Fleurs du mal „Au lecteur“: vgl. S. 148-158, mit der Westerwelle die Zielgruppe Baudelaires definiert.

Das 3. Kapitel gehört wie eingangs angedeutet in den rein kulturwissenschaftlichen Teil der vorliegenden Darstellung mit der historischen Entwicklung von Paris vom 16. Jahrhundert bis Haussmann und den Weltausstellungen: S. 184-283. Aber auch dieses Kapitel enthält bemerkenswerte Gedichtinterpretationen wir „La Cygne“: „Comme je traversais le nouveau Carrousel“, S. 218-237, womit hier der Erkenntnisgewinn aus der Verbindung zwischen Gedichtanlyse und kulturhistorischer Darstellung gelungen demonstriert wird.

„Die Regeln des Geldes“ werden in einem 4. Kapitel erläutert, ist doch „Die Frage, wie sich das Verhältnis von Literatur und ökonomischen Wert, in der bürgerlichen Epoche bestimmt (…) für Baudelaire zentral:“(S. 293) Comment payer ses dettes quand on a du génie, eine Gebrauchsanweisung, in der er an die Geschäftsgebaren Balzacs „Literat und Ökonom“ (S. 297) erinnert. Geldsorgen waren ein ständiger Begleiter Baudelaires – ein Leben in strengem Kontrast zu der frugalen (offiziellen) Kunstförderung im Zweiten Kaiserreich stand, von der zunächst nicht profitieren wollte, 1857 machte er aber doch eine Eingabe und erhielt eine Unterstützung für seine Poe-Übersetzungen.

Le peintre de la vie moderne ist eine ganz zentrale Schrift im Werk von Baudelaire. Anhand der Werke von Constantin Guys erläutert Baudelaire die ästhetische Darstellung der Moderne. Eine Gelegenheit für Karin Westerwelle den Zusammenhang von Zeichnung und Kommentar wie auch die Künstlerfiguren im städtischen Raum näher zu untersuchen (S. 363 ff.), zu denen auch der Dandy, S. 368 ff. gehört.

Die Begegnung zwischen Baudelaire und Éduard Manet führt zum Erscheinen des Dichters auf dem Bild La Musique au jardin des Tuileries (1862): S. 410-418: hier gelingt es der Autroin die Beziehung zwischen der Literatur und der Kulturwissenschaft um die Dimension der Kunstbetrachtung zu ergänzen, war es der ziemlich unbekannte Dichter, der mit dazu beitrug, dass die Kritik dieses Bild nur sehr reserviert aufnahm?

Die Tableaux parisiens benötigen ohne Zweifel zu ihrem Verständnis und Einordnung einen kulturhistorischen Hintergrund, den die Autorin in den vorhergehenden Kapiteln bereitgestellt hat: Das 7. Kapitel untersucht den „Reflexionsgehalt“ und die Gattung der Tableaux parisiens. Westerwelle vergleicht die Tableaux mit anderen Gesamtdarstellungen der Stadt Paris und gewinnt so Klarheit über die Eigenheiten der Tableaux, die man heute als Alleinstellungsmerkmale bezeichnet. Gerade in diesen Passagen der Darstellung von Westerwelle wird deutlich, wie gut es ihr gelingt, den Leser zu erneuten Lektüre von Baudelaire anzuregen.

Die Interpretation von Rêve parisien (1860) im letzten Kapitel rechtfertigt den Untertitel dieser Untersuchung Flüchtige Gegenwart und Phantasmagorie. Realität, Traum und Fiktion gehen ineinander über und beweisen wie meisterhaft Baudelaire die Form des Gedichts beherrscht.

Erschöpfend behandelt auch dieses Buch trotz seines Umfangs das Werk Baudelaires keinesfalls. Die besondere Vielfalt seines Werkes erlaubt immer neue Perspektiven, je nachdem welchen Aspekt man betonen möchte. Die Bezüge zur Kunst, die besondere Stellung der Form in seinem Gesamtwerk, die Bezüge seiner Werke untereinander, die Beziehungen Baudelaires zu der Kunstwelt seiner Epoche, seine prekäre wirtschaftliche Lage zugleich aber auch seine Unabhängigkeit, als Voraussetzung für den Erfolg seines künstlerischen Schaffens: Westerwelle weist hier der künftigen Forschung interessante Wege. Sie selber hat zum 200. Geburtstag von Charles Baudelaire vor allem seinen stilbildenden Einfluss auf die ästhetische Interpretation der aufziehenden Moderne und die Folgen für den Kunstbetrieb in der Hauptstadt mit großem Einfühlungsvermögen gewürdigt.

Karin Westerwelle, > Baudelaire und Paris. Flüchtige Gegenwart und Phantasmagorie, Paderborn, Brill/Wilhelm Fink 2020.

ISBN: 978-3-8467-5977-6

2009 erschien der Band >

2009 erschien der Band >  A cause de l’actualité, notre rédaction a récemment republié notre compte-rendu de La Peste d’Albert Camus, paru en 1947,

A cause de l’actualité, notre rédaction a récemment republié notre compte-rendu de La Peste d’Albert Camus, paru en 1947,

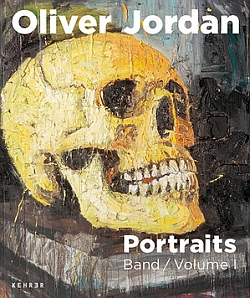

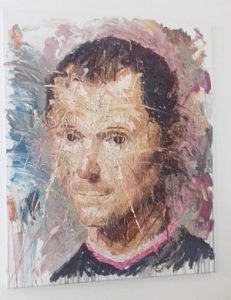

In diesem Band zeigt er sein Porträt des Florentiners Niccolò Machiavelli: >>>>>

In diesem Band zeigt er sein Porträt des Florentiners Niccolò Machiavelli: >>>>> Am 15. Januar wird im Verlag >

Am 15. Januar wird im Verlag >