Récemment, les éditions Wochenschau ont publié le livre d’Oliver Held > ChatGPT im Geschichtsunterricht.

Dans son introduction, l’auteur explique de manière appropriée le potentiel et les limites de ChatGPT pour l’enseignement de l’histoire. Selon l’auteur, l’IA peut, dans certains cas, aider les enseignants à „rendre l’utilisation de l’IA en classe scientifique, profitable et responsable“. (p. 4) Le terme „scientifique“ devrait être suivi d’un point d’interrogation, nous y reviendrons plus tard… En outre, l’auteur fait remarquer que les élèves doivent à juste titre être responsabilisés dans l’utilisation de l’IA, ce qui revient à évaluer l’utilité et la qualité des réponses de l’IA.

Certains conseils d’utilisation, tels que le conseil d’utiliser des instructions précises plutôt que des questions sous forme d’invite et l’utilisation de la possibilité de correction, c’est-à-dire la mise au point des invites (= demandes de saisie adressées à l’IA) et enfin la consultation d’autres sources pour vérifier l’exactitude des résultats, doivent effectivement être appris et exercés.

Des fonctionnalités de l’IA sont en effet remarquables et vont de la „génération de matériaux“ à la „simulation d’interactions“ en passant par leur analyse. (La question de savoir si l’IA est réellement en mesure „d’analyser des sources et des représentations [et] de rassembler des informations“, de sorte que les élèves puissent percevoir l’IA comme „un outil, une aide“, nécessite une analyse plus approfondie. En didactique des disciplines, il n’est pas encore vraiment décidé si les erreurs parfois stupéfiantes de l’IA „offrent aux apprenants l’occasion de classer de manière critique et justifiée les déclarations inappropriées de l’IA et de reconnaître leurs limites“ (ibid.) ou si les tâtonnements avec les messages-guides ont encore quelque chose à voir avec le travail scientifique.(1)

Ensuite, 26 chapitres présentent des propositions de cours avec le soutien de ChatGPT. Le choix des exemples de matériel va notamment du travail sur les sources à ChatGPT lui-même, en passant par les jugements, les tableaux, la planification des cours, les consignes de travail, les sources factuelles et textuelles et l’entretien d’examen. Le choix des nombreuses approches méthodologiques est en effet impressionnant. Chaque chapitre est présenté sur une double page, d’abord les indications méthodologiques sur une page, puis suivent généralement les textes générés par ChatGPT 4.0, qui ne sont généralement pas traités pour eux-mêmes, mais qui complètent des textes de manuels ou des sources ou offrent d’autres perspectives. Mais parfois, le texte généré par l’IA est au centre de l’attention, comme par exemple pour la signification des Jeux olympiques… les élèves apprennent probablement plus en créant un tel texte dans une bibliothèque qu’en le récitant par ChatGPT.

Il en résulte également des approches intéressantes pour le travail méthodologique : une présentation de Monika Fenn et Meik Zülsdorf-Kersting sur la différenciation des faits historiques, des jugements de faits et des jugements de valeur est confrontée à un texte généré par l’IA „Aussagen über die Ideologie des Nationalsozialismus“ : p. 13 : avec de tels exemples, on peut aussi illustrer > travailler de manière autonome avec ChatGPT.

De même, la création de l’État national allemand peut être comparée utilement à un exercice tiré d’un manuel scolaire et à sa solution via l’IA avec celle du manuel de l’enseignant : p. 18 s. Mais cela semble aussi être plutôt un test des résultats fournis par ChatGPT…

Tous les autres exemples sont bien choisis – les indications didactiques et méthodologiques vont bien au-delà de la simple utilisation de l’IA et prouvent les solides connaissances de l’auteur dans le domaine de la didactique de la discipline Ses propositions incitent en effet à les expérimenter dans son propre cours d’histoire. Une autre dimension sera atteinte lorsque l’IA apprendra prochainement à traiter les caricatures. Pour l’instant, l’auteur ne peut que montrer les limites actuelles de l’IA : p. 38 et suivantes.

Déterminer, à partir d’un calcul probabiliste, quel mot serait attendu dans le contexte d’un énoncé comportant certains autres mots précis n’a rien d’un travail scientifique.

Il existe toutefois quelques objections de nature tout à fait fondamentale concernant l’utilisation de ChatGPT. Le principe „auteur-texte“ d’après > Foucault est implicitement abandonné avec le travail avec ChatGPT. On ne connaît pas l’auteur de ces textes lorsque la source indiquée est „Généré avec ChatGPT 4.0“.

„Le cerveau humain n’est pas un ordinateur numérique“ Michael Wildenhain, Eine kurze Geschichte der künstlichen Intelligenz, Stuttgart: Klett Cotta 2024, S. 85. >>>>

„Le cerveau humain n’est pas un ordinateur numérique“ Michael Wildenhain, Eine kurze Geschichte der künstlichen Intelligenz, Stuttgart: Klett Cotta 2024, S. 85. >>>>

Nous essayons toujours d’apprendre aux élèves à citer correctement leurs sources : auteur, titre, lieu, année de publication, etc., ce qui doit permettre d’évaluer le sérieux de la source. Avec l’IA, ce lien n’est plus compréhensible ; les contenus de l’IA viennent de quelque part, ils sont apparemment aussi aléatoires que les résultats de recherche dans les moteurs de recherche sont classés de manière aléatoire. Ils suggèrent une hiérarchie de l’information qui n’a aucun fondement. Nous ne connaissons pas les algorithmes qui classent les résultats de recherche de manière arbitraire. Même avec Bing et Chatpilot, les choses ne s’améliorent guère, les sources semblent avoir été choisies au hasard, ce que les moteurs de recherche donnent tout juste.

Les résultats de tous les outils qui travaillent avec des processus d’IA et qui prouvent (un peu) leurs résultats ne peuvent bien sûr se baser, dans le meilleur des cas, que sur des contenus disponibles sur le web, en fait, ils calculent la fréquence des mots et les associent ensuite à des phrases. Un scientifique préférerait ne pas voir de tels résultats : H. Wittmann, > La littérature et l’IA – 4 novembre 2023.

Remarquons au passage que les contenus protégés par le droit d’auteur – pour de bonnes raisons – ne devraient pas figurer dans les résultats de l’IA. Il ne reste plus à l’IA qu’à se référer à des contenus sur le réseau, dont les sources sont à peine mentionnées ou de manière incomplète.

Remarquons au passage que les contenus protégés par le droit d’auteur – pour de bonnes raisons – ne devraient pas figurer dans les résultats de l’IA. Il ne reste plus à l’IA qu’à se référer à des contenus sur le réseau, dont les sources sont à peine mentionnées ou de manière incomplète.

Quelques essais avec ChatGPT remettent toutefois fondamentalement en question l’utilisation de cette IA, tout comme Éric Sadin nou met en garde contre métavers et l’IA génératives avec son livre > La vie spectrale

Kürzlich ist im Wochenschau Verlag der Band von Oliver Held > ChatGPT im Geschichtsunterricht erschienen.

In seiner Einleitung erläutert der Autor sachgerecht das Potential und die Grenzen von ChatGPT für den Geschichtsunterricht. Gemäß des Autors kann die KI in bestimmten Fällen Lehrkäfte unterstützen, „die Nutzung von KI im Unterricht wissenschaftlich, gewinnbringend und verantwortungsvoll zu gestalten.“ (S. 4) Bei „wissenschaftlich“ müsste ein Fragezeichen gesetzt werden, dazu später… Ferner merkt der Autor an, dass Schüler richtigerweise dazu befähigt werden sollen, Verantwortung auch im Umgang mit der KI zu übernehmen, das auf die Beurteilung des Nutzens und auch der Qualität der Antworten der KI hinausläuft.

Einige Nutzungshinweise, wie der Rat präzise Anweisungen statt Fragen als Prompt zu verwenden und die Nutzung der Korrekturmöglichkeit, also des Nachschärfen von Prompts (= Eingabeaufforderungen an die KI) und schließlich auch das Heranziehen weiterer Quellen, um die Korrektheit der Ergebnisse zu überprüfen müssen tatsächlich erst erlernt und geübt werden.

Der Funktionsumfang der KI ist in der Tat bemerkenswert und reicht von der „Generierung von Materialien“, über deren Analyse bis hin zur „Simulation von Interaktionen“. (S. 6) Ob die KI wirklich in der Lage ist, „Quellen und Darstellungen [zu] analysieren und Informationen zusammenzustellen“, so dass Schüler die KI als „ein Werkzeug, ein Hilfsmittel“ wahrnehmen können, bedarf noch genauerer Analyse. Es ist in der Fachdidaktik noch nicht wirklich entschieden, ob die zum Teil haarsträubenden Fehler der KI „Lernenden Gelegenheit [bieten] unpassenden Aussagen der KI begründet kritisch einzuordnen und deren Grenzen zu erkennen,“ (ebd.) oder ob das Herumprobieren mit Prompts mit wissenschaftlicher Arbeit noch etwas zu tun hat.(1)

Dann werden in 26. Kapiteln Unterrichtsvorschläge mit der Unterstützung von ChatGPT vorgestellt. Die Auswahl der Beispielmaterialien reicht u. a. von der Quellenarbeit über Urteile, Tabellen, Stundenplanung, Arbeitsaufträge, Sach- und Textquellen, Prüfungsgespräch bis zu ChatGPT selber. Die Auswahl der vielen methodischen Ansätze ist in der Tat beeindruckend. Jedes Kapitel wird auf einer Doppelseite vorgestellt, zuerst die methodischen Hinweise auf einer Seite und dann folgen meist die mit ChatGPT 4.0 generierten Texte, die meist nicht für sich alleine behandelt werden, sondern Lehrbuchtexte oder Quellen ergänzen oder andere Perspektiven bieten. Manchmal steht aber auch der von KI erstellte Text im Mittelpunkt wie z. B. bei der Bedeutung der Olympischen Spiele… wobei Schüler bei der Erstellung eines solchen Textes in einer Bibliothek mehr als beim Vorsagen durch ChatGPT lernen dürften.

Interessante Ansätze ergeben sich auch für das methodische Arbeiten: eine Darstellung von Monika Fenn und Meik Zülsdorf-Kersting über die Differenzierung von Historischen Sachverhalten, Sachurteilen und Werturteilen wird einem von der KI generierten Text „Aussagen über die Ideologie des Nationalsozialismus“ gegenübergestellt: S. 13: mit solchen Beispielen kann auch das selbständige Arbeiten mit ChatGPT illustriert werden.

Genauso gut kann die Gründung des Deutschen Nationalstaates mit einer Aufgabe aus einem Schulbuch und deren Lösung via der KI mit der aus dem Lehrerhandbuch nutzbringend verglichen werden: S. 18 f. Aber das scheint auch eher eine Prüfung zu sein, was für Ergebnisse ChatGPT liefert…

Alle weiteren Beispiele sind gut ausgesucht – die didaktisch-methodischen Hinweise reichen weit über den bloßen Umgang mit der KI hinaus und belegen das solide Fachwissen des Autors im Bereich der Fachdidaktik Seine Vorschläge verleiten in der Tat zum Ausprobieren im eigenen Geschichtsunterricht. Eine weitere Dimension wird erreicht, wenn die KI demnächst lernen wird, mit Karikaturen umzugehen. Einstweilen kann der Autor erst nur noch die aktuellen Grenzen der KI aufzeigen: S. 38 f.

Das Ausrechnen von wahrscheinlichen Wortnachbarschaften hat mit wissenschaftlicher Arbeit nichts zu tun.

Allerdings gibt es einige Einwände ganz prinzipieller Natur hinsichtlich der Nutzung von ChatGPT. Das Prinzip „Autor-Text“ frei nach Foucault wird mit der Arbeit mit ChatGPT stillschweigend aufgegeben. Man kennt den Autor dieser Texte nicht, wenn als Quelle „Generiert mit ChatGPT 4.0“ angegeben wird.

„Das menschliche Gehirn ist kein Digitalcomputer.“ Michael Wildenhain, Eine kurze Geschichte der künstlichen Intelligenz, Stuttgart: Klett Cotta 2024, S. 85. >>>>

„Das menschliche Gehirn ist kein Digitalcomputer.“ Michael Wildenhain, Eine kurze Geschichte der künstlichen Intelligenz, Stuttgart: Klett Cotta 2024, S. 85. >>>>

Wir versuchen doch ständig, Schülern beizubringen, korrekte Quellenangaben zu machen: Autor, Titel, Ort, Erscheinungsjahr, etc., was dazu beitragen, sollen die Seriosität der Quelle einzuschätzen. Mit der KI, ist diese Verbindung nicht mehr nachzuvollziehen; die Inhalte der KI kommen irgendwoher, sie sind anscheinend genauso zufällig, wie die Suchergebnisse in den Suchmaschinen zufällig angeordnet sind. Sie suggerieren eine Hierarchie der Informationen, für die es keine Grundlage gibt. Wir kennen die Algorithmen nicht, die Suchergebnisse willkürlich sortieren. Auch mit Bing und Chatpilot wird die Sache kaum besser, die Quellen scheinen nach dem Zufallsprinzip ausgesucht zu sein, was die Suchmaschinen geradeso hergeben.

Die Ergebnisse aller Tools, die mit KI-Prozessen arbeiten und ihre Ergebnisse (ansatzweise) belegen, können natürlich bestenfalls nur auf Inhalte zurückgreifen, die im Netz verfügbar sind, genaugenommen werden Worthäufigkeiten ausgerechnet und dann werden Wörter danach zu Sätzen verknüpft. Ein Wissenschaftler würde solche Ergebnisse lieber gar nicht sehen wollen: H. Wittmann, > Die Literatur und die KI – 4. November 2023.

Nebenbei bemerkt: Inhalte, die – aus guten Gründen – vom Urheberrecht geschützt sind, dürften in den KI-Ergebnissen nicht vorkommen. Bleibt der KI nur, sich auf Inhalte im Netz zu beziehen, deren Quellen dabei kaum oder nur unvollständig genannt werden.

Nebenbei bemerkt: Inhalte, die – aus guten Gründen – vom Urheberrecht geschützt sind, dürften in den KI-Ergebnissen nicht vorkommen. Bleibt der KI nur, sich auf Inhalte im Netz zu beziehen, deren Quellen dabei kaum oder nur unvollständig genannt werden.

Einige Versuche mit ChatGPT stellt die Verwendung dieser KI aber grundsätzlich in Frage, ganz so wie Éric Sadin mit > La vie spectrale vor Metaverse und der generativen KI warnt.

Oliver Held, ChatGPT im Geschichtsunterricht, Frankfurt/M.: Wochenschau Verlag 2024.

1. Chatpilot kann noch nicht mal richtig abschreiben:

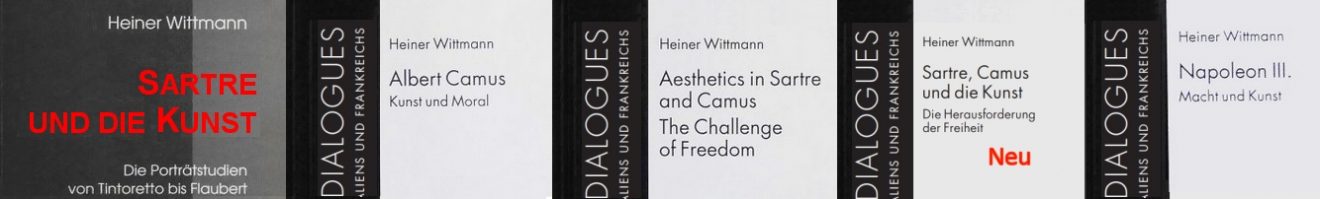

Prompt: Sartre, Camus und die Kunst

Copilot: Jean-Paul Sartre und Albert Camus, zwei herausragende Denker des 20. Jahrhunderts, haben nicht nur die Philosophie, sondern auch die Kunst beeinflusst. Ihre Überlegungen zur Ästhetik sind von besonderem Interesse.

In der Studie „Sartre, Camus und die Kunst: Die Herausforderung der Freiheit“ werden die Gedanken und Analysen beider Autoren zur Ästhetik untersucht. Der Streit zwischen ihnen nach der Veröffentlichung von Camus’ Werk „Der Mensch in der Revolte“ und Sartres Kritik an diesem Buch führte 1952 zum Bruch ihrer Freundschaft. Dennoch gibt es fundamentale Übereinstimmungen, wenn man die Funktion und Bedeutung von Freiheit und Kunst in ihren Werken analysiert 1.

Sartre und Camus vertraten unterschiedliche philosophische Ansichten, aber ihre Auseinandersetzung mit der Kunst zeigt, dass sie trotz ihrer Differenzen gemeinsame Fragen über die menschliche Existenz und die Rolle der Kunst stellten. Während Sartre die Autonomie der Kunst betonte, sah Camus in der Kunst eine Antwort auf das Absurde in der Welt 2.

Und der letzte Satz ist ausgedacht… zwar ein Lob, aber es trifft den Inhalt nicht: Diese Untersuchung bietet einen faszinierenden Einblick in die ästhetischen Überlegungen zweier großer Denker und zeigt, wie ihre Ideen die Kunst bis heute beeinflussen.

Weitere Informationen

1 amazon.de 2 romanistik.info 3 sartre-gesellschaft.de 4 romanistik.info

Prompt: Welche Texte enthielt der Principe in der Erstausgabe?

ChatGPT 4.0: Die Erstausgabe von „Il Principe“ (Der Fürst) von Niccolò Machiavelli, die 1513 in Florenz veröffentlicht wurde, enthielt insgesamt 26 Kapitel. Hier sind die Titel der einzelnen Kapitel:

[Es folgt eine Liste der Kapitel im Principe]

Anm. d. Red.: Der Principe erschien 1532 gleich zweimal in Florenz. Vgl. Dirk Hoeges, Der Principe-Komplex. Niccolò Machiavelli: Fünfhundert Jahre Missverständnis, Köln, machiavelli edition 2021.

Prompt: Wann verübte Hitler einen Staatsstreich?

ChatGPT 4.0: Adolf Hitler verübte keinen Staatsstreich, um an die Macht zu gelangen. Stattdessen nutzte er demokratische Mittel, um seine politische Karriere voranzutreiben und schließlich zum Reichskanzler Deutschlands ernannt zu werden.

Es gab jedoch einen Putschversuch gegen Hitler im Jahr 1944, bekannt als das Attentat vom 20. Juli. Eine Gruppe von Offizieren des deutschen Militärs unter der Führung von Claus Schenk Graf von Stauffenberg versuchte, Hitler zu töten und einen Staatsstreich durchzuführen, um die Kontrolle über die Regierung zu übernehmen. Das Attentat fand am 20. Juli 1944 in der Wolfsschanze, Hitlers Hauptquartier in Ostpreußen, statt. Stauffenberg platzierte eine Bombe in einem Aktentasche und verließ den Raum, in dem sich Hitler befand. Die Bombe explodierte, aber Hitler überlebte mit leichten Verletzungen.

Der Putschversuch scheiterte letztendlich, da die Verschwörer nicht in der Lage waren, die Kontrolle über die Regierung zu übernehmen und die Unterstützung des Militärs zu gewinnen. Hitler überlebte das Attentat und nahm Rache an den Verschwörern. Mehrere Offiziere wurden hingerichtet oder nahmen ihr eigenes Leben.

Es ist wichtig anzumerken, dass dieser Putschversuch nicht von Hitler selbst initiiert wurde, sondern von Mitgliedern des Militärs, die mit Hitlers Kriegsführung und dem Verlauf des Krieges unzufrieden waren. Hitler war zu diesem Zeitpunkt bereits fest in der Macht etabliert und die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) hatte die Kontrolle über die Regierung und den Staat.

Anm. d. Red.: Die hier rot markierten Sätze sind falsch oder passen nicht zu der Frage. Vgl dazu: Heiner Wittmann, Nachgefragt und Lesebericht: Sven Felix Kellerhoff, Der Putsch. Hitlers erster Griff nach der Macht, Klett-Cotta, 25.10.2023: https://www.klett-cotta.de/beitrag/nachgefragt-und-lesebericht-sven-felix-kellerhoff-der-putsch-hitlers-erster-griff-nach-der-macht-b-221, aufgerufen am 6.2.2024.

War Napoléon III ein Freimaurer?

Ja, Napoléon III., auch bekannt als Louis-Napoléon Bonaparte, war ein Freimaurer. Er trat der Freimaurerloge „La Constante Amitié“ bei, die in Paris ansässig war. Die Freimaurerei war zu dieser Zeit in Frankreich weit verbreitet und hatte auch unter den politischen Führern Einfluss.

Es wird angenommen, dass Napoléon III. die Freimaurerei als eine Möglichkeit ansah, politische und soziale Beziehungen aufzubauen und zu pflegen. Die Freimaurerlogen boten einen Raum für Diskussionen, Ideenaustausch und Vernetzung, was für einen politischen Führer von Vorteil sein konnte.

Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass Napoléon III. nicht für seine aktive Teilnahme an freimaurerischen Aktivitäten bekannt ist. Seine Mitgliedschaft in der Freimaurerei wird oft als symbolisch angesehen und als Mittel zur Stärkung seiner politischen Position und zur Unterstützung seiner politischen Ziele interpretiert.

Die genaue Rolle der Freimaurerei im Leben und in der Politik von Napoléon III. ist Gegenstand der Interpretation und Diskussion unter Historikern.

Anm. d. Red.: Rot sind die Sätze gekennzeichnet, die nicht korrekt sind. Vgl. Heiner Wittmann, > Napoleon III. und die Freimaurer, Köln: machiavelli edition 2022.

Prompt: Vergleiche die Verfassung der Republik von Weimar und die Verfassung der V. Republik in Frankreich

ChatGPT 4.: Die Verfassung der Weimarer Republik (1919-1933) und die Verfassung der Fünften Republik in Frankreich (seit 1958) unterscheiden sich in mehreren wichtigen Aspekten:

- Entstehung: Die Verfassung der Weimarer Republik wurde nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Sturz des deutschen Kaiserreichs im Jahr 1918 geschaffen. Sie wurde von einer verfassungsgebenden Versammlung ausgearbeitet. Die Verfassung der Fünften Republik in Frankreich wurde nach der Krise der Vierten Republik und dem Algerienkrieg 1958 eingeführt. Sie wurde größtenteils von Charles de Gaulle entworfen und dann per Referendum angenommen.

- Regierungssystem: Die Weimarer Verfassung etablierte ein parlamentarisches System mit einem Präsidenten als Staatsoberhaupt und einem Kabinett, das vom Parlament gewählt wurde. Die Fünfte Republik in Frankreich hingegen hat ein semipräsidentielles System, in dem der Präsident sowohl das Staatsoberhaupt als auch den Regierungschef darstellt. Der Präsident hat weitreichende Befugnisse und kann das Parlament auflösen.

- Stabilität: Die Weimarer Republik war von politischer Instabilität geprägt, mit häufigen Regierungskrisen, schwachen Koalitionen und dem Aufstieg extremistischer Parteien. Die Fünfte Republik in Frankreich wurde geschaffen, um politische Stabilität zu gewährleisten und die Regierungsführung zu stärken. Das Präsidialsystem und die starken Befugnisse des Präsidenten sollten effektive Entscheidungsfindung und Durchsetzung ermöglichen.

- Verfassungsänderungen: Die Weimarer Verfassung war relativ leicht zu ändern und wurde tatsächlich mehrmals modifiziert. Dies trug zu einer gewissen Instabilität bei. Die Verfassung der Fünften Republik in Frankreich hingegen ist schwerer zu ändern und erfordert eine qualifizierte Mehrheit oder ein Referendum.

- Schutz der Grundrechte: Beide Verfassungen enthalten Bestimmungen zum Schutz der Grundrechte. Die Weimarer Verfassung legte jedoch großen Wert auf individuelle Freiheiten und soziale Rechte, während die Verfassung der Fünften Republik in Frankreich eher auf die Stabilität und die Befugnisse der Exekutive ausgerichtet ist.

Diese Vergleiche zeigen, dass die Verfassung der Weimarer Republik und die Verfassung der Fünften Republik in Frankreich unterschiedliche politische und institutionelle Rahmenbedingungen schufen, um den Herausforderungen ihrer jeweiligen Zeit gerecht zu werden.

Die Ungenauigkeiten sind rot markiert.

Prompt: Vergleiche das Amt des des Deutschen Bundeskanzlers mit dem des französischen Premier Ministers

Das Amt des deutschen Bundeskanzlers und das des französischen Premierministers sind beide hochrangige Positionen in ihren jeweiligen Ländern, die eine wichtige Rolle in der Regierung spielen. Es gibt jedoch einige Unterschiede zwischen den beiden Ämtern.

- Rolle und Befugnisse: Der deutsche Bundeskanzler ist das politische Oberhaupt der Bundesregierung und hat eine starke exekutive Macht. Er oder sie leitet die Regierungsgeschäfte, trifft politische Entscheidungen und ist für die Umsetzung der Regierungspolitik verantwortlich. Der Bundeskanzler hat auch das Recht, Minister zu ernennen und zu entlassen. Der französische Premierminister hingegen ist der Regierungschef und hat ähnliche Befugnisse wie der Bundeskanzler. Er oder sie ist jedoch nicht das politische Oberhaupt des Landes, sondern untersteht dem Präsidenten, der das Staatsoberhaupt ist und eine größere Rolle in der Außenpolitik und der Repräsentation des Landes spielt.

(Anm. d. R. GG Art 64. Abs 1: „Die Bundesminister werden auf Vorschlag des Bundeskanzlers vom Bundespräsidenten ernannt und entlassen.“ – Verfassung der V. Republik: „ Artikel 20: „Die Regierung bestimmt und leitet die Politik der Nation.“)„)

- Wahl und Amtszeit: Der deutsche Bundeskanzler wird vom Bundestag gewählt und kann durch ein konstruktives Misstrauensvotum abgesetzt werden. Die Amtszeit des Bundeskanzlers beträgt in der Regel vier Jahre, kann aber auch vorzeitig enden, wenn er oder sie das Vertrauen des Bundestages verliert. Der französische Premierminister wird vom Präsidenten ernannt und kann von ihm auch entlassen werden. Die Amtszeit des Premierministers ist nicht festgelegt und hängt von der politischen Situation und dem Vertrauen des Präsidenten ab.

- Regierungssystem: Deutschland hat ein parlamentarisches Regierungssystem, in dem der Bundeskanzler von einer Mehrheit im Bundestag unterstützt werden muss, um regieren zu können. Der Premierminister in Frankreich hingegen ist Teil eines semipräsidentiellen Systems, in dem der Präsident eine starke Rolle spielt und die exekutive Macht teilt. (Ungenau. d. Red.)

- Parteizugehörigkeit: Der Bundeskanzler in Deutschland gehört in der Regel der stärksten politischen Partei im Bundestag an und wird von dieser Partei nominiert. Der Premierminister in Frankreich kann jedoch auch einer anderen politischen Partei angehören als der des Präsidenten. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Präsident und der Premierminister unterschiedlichen politischen Parteien angehören.

Diese Unterschiede zeigen, dass es sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede zwischen dem Amt des deutschen Bundeskanzlers und dem des französischen Premierministers gibt. Beide Ämter sind jedoch von großer Bedeutung für die Regierungsführung in ihren jeweiligen Ländern.

Rot sind die Ungenauigkeiten markiert.

Prompt: Wieviele Republiken gab es in Frankreich?

ChatGPT 4.0: Bis heute hat Frankreich insgesamt fünf Republiken erlebt. Hier ist eine Liste der Republiken in chronologischer Reihenfolge:

- Erste Republik (1792-1804): Die Erste Republik wurde während der Französischen Revolution ausgerufen und dauerte bis zur Ausrufung des Ersten Kaiserreichs durch Napoleon Bonaparte.

- Erstes Kaiserreich (1804-1814): Nach dem Staatsstreich von Napoleon Bonaparte wurde das Erste Kaiserreich ausgerufen. Es endete mit Napoleons Niederlage in der Schlacht von Waterloo und seiner Verbannung auf die Insel Elba.

- Bourbonische Restauration (1814-1830): Nach dem Sturz Napoleons kehrte die Bourbonen-Dynastie unter König Ludwig XVIII. auf den Thron zurück. Diese Zeit wurde als bourbonische Restauration bezeichnet und endete mit der Julirevolution von 1830.

- Julimonarchie (1830-1848): Die Julimonarchie begann mit der Julirevolution von 1830, die zum Sturz König Karls X. und zur Ausrufung von König Louis-Philippe als Bürgerkönig führte. Sie endete mit der Februarrevolution von 1848.

- Zweite Republik (1848-1852): Die Zweite Republik wurde nach der Februarrevolution von 1848 ausgerufen und führte zur Absetzung von König Louis-Philippe. Sie endete mit dem Staatsstreich von Louis-Napoléon Bonaparte, der sich später zum Kaiser Napoleon III. erklärte und das Zweite Kaiserreich etablierte.

Es ist wichtig anzumerken, dass Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg zur Vierten Republik (1946-1958) überging, die jedoch durch politische Instabilität und eine schwache Regierung gekennzeichnet war. Schließlich wurde die Fünfte Republik (seit 1958) unter der Führung von Charles de Gaulle etabliert, die bis heute andauert.

Rote markierte Sätze gehören nicht zur Antwort.

Prompt: Neue Bestimmungen im Vertrag von Aachen 2019

ChatGPT 4.0: Der Vertrag von Aachen, auch als Aachener Vertrag bekannt, wurde am 22. Januar 2019 von Deutschland und Frankreich unterzeichnet. Er ist ein bilateraler Vertrag, der die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen den beiden Ländern in verschiedenen Bereichen stärken soll. Hier sind einige der neuen Bestimmungen, die im Vertrag von Aachen festgelegt wurden:

- Politische Zusammenarbeit: Der Vertrag betont die Bedeutung der engen politischen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich. Er sieht vor, dass die beiden Länder regelmäßige Konsultationen auf allen politischen Ebenen durchführen und ihre Standpunkte zu internationalen Fragen abstimmen.

- Sicherheits- und Verteidigungspolitik: Der Vertrag sieht eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung vor. Deutschland und Frankreich wollen ihre Verteidigungskapazitäten stärken und die Zusammenarbeit bei der Entwicklung gemeinsamer Rüstungsprojekte und bei der Ausbildung ihrer Streitkräfte intensivieren.

- Wirtschaftliche Zusammenarbeit: Der Vertrag zielt darauf ab, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich zu stärken. Es werden Maßnahmen zur Förderung des Handels, der Investitionen und der Zusammenarbeit in den Bereichen Forschung, Innovation und Digitalisierung vereinbart.

- Kultureller Austausch: Der Vertrag fördert den kulturellen Austausch zwischen Deutschland und Frankreich. Es werden Maßnahmen zur Förderung des Sprachunterrichts, des kulturellen Austauschs in den Bereichen Kunst, Musik und Literatur sowie zur Förderung des Tourismus zwischen beiden Ländern vereinbart.

- Grenzüberschreitende Zusammenarbeit: Der Vertrag zielt darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen den Grenzregionen beider Länder zu stärken. Es werden Maßnahmen zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Infrastruktur, des Arbeitsmarktzugangs und der Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Umwelt vereinbart.

Der Vertrag von Aachen ist ein weiterer Schritt zur Vertiefung der deutsch-französischen Beziehungen und zur Stärkung der Europäischen Union. Er baut auf den historischen Bindungen zwischen Deutschland und Frankreich auf und setzt ein Zeichen für eine enge Partnerschaft und Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen.

Es fehlen die Beistandspflicht, der Bürgerfonds und die deutsch-französische parlamentarische Versammlung.

Willi Jung (Hrsg.)

Willi Jung (Hrsg.)